【标准】山东省高品质住宅对规划设计和园林景观的规定!

- 发布时间:2025-03-03 17:02:29

- 发布者:金年会

- 来源:本站

- 阅读量:

原.至简 素.至美

住宅建设量大面广,关系到广大居民的切身利益。同时,随着新的经济和市场形势下住宅发展的需要,人们对住宅的居住环境也提出了更高的要求。为推动住宅由“住有所居”向“住有宜居”迈进,通过“好房子”建设,促进房地产业良性循环和健康发展。2024年11月18日,中共中央政治局常委、国务院总理李强参观调研中国建筑科技展时强调,要深入贯彻落实习近平总书记关于住房和城乡建设的重要指示精神,着力建设安全、舒适、绿色、智慧的好房子,推动构建房地产发展新模式,更好满足人民群众高品质居住需求。

近日,山东省住房和城乡建设厅、山东省市场监督管理局联合发布《高品质住宅开发建设标准》(征求意见稿),以落实山东省住房和城乡建设厅颁布印发的《山东省高品质住宅开发建设指导意见》,对建设好房子、好小区、好社区、好城区进行详细明确的指导意见。

《山东省高品质住宅开发建设指导意见》针对高品质住宅总结了“人文美学、全龄友好”,“环境优美、便利宜居”,“设施完善、技术先进”,“功能优化、健康舒适”,“质量优良、安全耐久”,“服务精细、邻里和谐”,“低碳绿色、节能环保”七大特点和要求。

针对规划设计和园林景观也进行了详细的规定和指导意见。简要总结如下:

一、规划布局

【规划形态】

住宅小区内建筑布局和建筑高度往往以日照计算和消防及经济测算为主要依据,较少从空间及美学角度出发考虑群体建筑之间空间关系,形成大量兵营式排列,具有压迫感的住宅小区。住宅小区规划设计应结合周边自然环境与建筑风貌,通过合理布局组团空间和集中绿地,协调相邻地块的建筑高度,通过建筑屋顶、檐口、高度及底层活跃空间在一定幅度内的高低变化,营造层次丰富的建筑群组,增加天际线的空间韵律节奏。高层住宅小区应通过连廊、构架、景观等加强底层空间的营造,削弱高层建筑带来的压迫感。

【外观风貌】

强调对不同地域建筑的文化保护、历史传承及设计。建筑是一个传统文化同地域环境特色相结合的产物,是当地历史文脉及风俗传统的重要载体。采用具有地域特色的建筑设计原则和手法,采用本土材料和特色技术,对传承传统建筑风貌具有重要意义。

【卫生视距】

参考国家标准《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018第4.0.8条条文说明,要求视觉卫生需求一般不宜小于18m。为解决楼栋侧向相对窗户之间距离太近而造成视线干扰、私密性降低的问题。

【建筑高度】

高层住宅用较少的土地成本,尽可能多地解决了住房问题,但是大面积、高强度开发居住用地,形成压抑、不友好的居住空间环境,对城市风貌影响较大;同时,高层住宅会导致区域人口密度过高、设施配套不足、交通拥堵、韧性不足、能耗增高等问题,也会带来消防、维护、停车等一系列社会问题。

目前我国城镇人均住房面积已突破40㎡,基本解决了量的问题。从居住空间环境以及长远来看,人对空间感受最适宜的住宅层数不超5层,因此,除少数经济发达城市的核心地区外,不鼓励大量建设高层住宅。例如北京城市副中心建设就明文规定,住宅基准建筑高度控制在36m以内。结合山东省实际情况,住宅建筑高度不宜高于54m。

【高宽比】

建筑物的面宽过大容易导致阻断城市空间,影响城市景观,对住宅小区的交通、风环境也有不利影响,因此应加以限制。建筑高度越高、体量越大,其最大连续展开面宽就应该越小。

二、交通组织

【交通组织】

住宅小区内应创造步行友好的交通环境,人车分流可减少各类流线相互干扰保障住宅小区出行安全。当不得不设置地面车位时,宜沿场地外围设置,避免机动车道路与老人及儿童活动场所、人行道路交叉,保障老人、儿童户外活动及居民出行安全。回家动线与居民每天的生活息息相关,一直以来都是住宅品质提升的发力点。通过打造多层级的公共空间体系,提升住宅小区归家动线的仪式感与安全感。地上归家动线包括住宅小区人行出入口、社区大堂、中心花园、组团庭院、住宅地上大堂等路线。地下归家动线包括住宅小区车行入口、地下车库坡道、行车道、停车位,住宅地下大堂等路线,设计时应覆盖归家动线涉及的每一个环节。住宅小区内部应至少设置一条从住宅小区主入口通达所有楼栋单元的无障碍路线,场地内各主要游憩场所、建筑出入口、公共服务设施及城市道路之间要形成连贯的无障碍通行路线,各单元入口宜为平坡入户。

【出入口】

住宅小区主入口处人流、车流量较大,多种动线在此区域交叉金年会诚信至上。设置缓冲空间,不仅有利于组织各类动线分流,减少相互干扰,而且保证了与城市道路衔接的安全性。在突发事件期间,可作为防疫缓冲空间或应急避难空间使用。住宅小区主要出入口应预留进深不小于10m的缓冲空间,合理布置落客区、快递车位、搬家车位、智能快递存放区等功能空间。

【机动车位】

各地市可结合当地实际情况及相关规定,合理确定车位配建标准,应按较高标准的相关规定配置,避免未来汽车保有量增长带来的停车问题。机动车车位配建标准不应低于1.2辆/户。

【非机动停车】

电动自行车以其经济便捷的特点在我国迅速普及,在便利人民群众日常生活的同时,也存在停放和消防安全问题。按照电动自行车火灾特性,电动自行车充电场所鼓励独立建造,当设置在建筑内部时,新建建筑宜设置在地下一层,并且采取消防措施保障充电场所安全,住宅小区架空层一般作为居民生活的其他活动场所,不鼓励电动自行车设置在架空层内。目前,地下非机动车库停放电动自行车时,因车身重、坡道狭窄而导致的转弯和爬坡困难等问题普遍存在,故应适当减缓坡道的坡度,加宽坡道宽度,加强坡道防滑、排水等要求。参考行业标准《车库建筑设计规范》JGJ100-2015第6.2.6条相关标准,并在此标准上进行适当的提高。电动自行车充电停放场所宜在地上独立设置。当设置在建筑内时,可设置在地下室、半地下室内,不宜设置在架空层内。电动自行车充电停放场所宜合理分布、相对集中设置,其服务半径不宜大于200m;42电动自行车充电停放场所宜在室外独立设置。电动自行车库设在地面层以外的其他楼层时,宜设置坡道式出入口。坡道式出入口的斜坡坡度不宜大于15%,坡道净宽度不应小于1.8m。坡道应采取防滑措施,并设置排水设施。

参照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016有关规定。电动自行车停车场所边界与建筑物外墙及建筑门、窗、洞口、安全出口等开口部位的水平间距不应小于6m;当停车场边界与相邻建筑物的外墙为A级保温材料且无门、窗、洞口的实体防火墙,或比停车棚顶高15m范围以下的外墙均为无门、窗、洞口的实体防火墙时,防火间距可不限。

三、配套设施

【交往空间】

规划设计时应设置多样化的公共空间,促进住宅小区居民交往,有利于消除人与人之间的冷漠感,提高住宅小区的归属感、氛围感和幸福感。各类公共开放空间应强调集约共享理念,实现一处固定场地在不同时段多种用途的可能,提高场地与设施复合集约利用率。公共驻留空间宜设置宠物栓、休闲座椅、婴儿车停放位、轮椅车位、WIFI覆盖、便民插座、临时收纳储物墙等便民设施,利于人员停留交往。

住宅小区宜设置风雨连廊、架空层、下沉庭院、屋顶花园等多种形式的公共空间,各类公共空间中宜配置便于人员驻留交往的设施。

【增设配套】

随着人口结构和生活方式的改变,配套需求也会相应改变,单纯满足规划条件及相关标准配置的公共服务设施,缺乏灵活性和适应性。开发建设中应根据项目特点,补充完善居民需求的配套服务设施,并预留弹性变化和错时复合利用的可能性,并保证运营的可持续。

住宅小区增配设施,可包括但不限于以下10类,为保证功能基本需求,规定了设施建设面积标准:

1、艺术设施(如小剧场、艺术展演室等);

2、文化设施(如国学馆等);

3、教育设施(如儿童日托中心等);

4、全民学习设施(如街坊学堂等);

5、医疗卫生设施(如健康自检区、母婴哺乳室等);

6、互助设施(如共享厨房、爱心回音壁等);

7、便民设施(如工具漂流站、二手市集、避风港等);

8、心理健康设施(如冥想空间、心灵港湾等);

9、创新创业设施(如服务创业场、文创工坊等);

10、便民设施(如快递末端综合服务区等)。

设施配置内容及标准见表:

【活动场地】

为了给老人及儿童提供更多的便利,场地附近宜配置公共卫生间、洗手池、充电、直饮水等配套设施,满足不间断看护的需求。

室外儿童娱乐、老年人活动、居民健身等场地应与绿化景观结合设置,并应符合下列规定:1与住宅的间距不应小于8m;2场地附近宜设公共卫生间;3宜设置健身步道,沿步道每100m宜配置休息座椅。

【智能快件箱】

随着电商及快递发展,智能快件箱成为住宅小区居民生活必备设施。智能快件箱应结合步行流线设置,便于居民取用。对于规模较小的住宅小区,宜结合主入口设置,并与临时接待等空间相结合,满足外卖送餐、智能末端配送、访客拜访等需求。高品质住宅宜将各功能进行组合设计,提供智能快件箱、拆包台、可回收垃圾桶、宠物挂钩、座椅、平板推车等便民设施,同时应考虑快递外卖车辆的转弯半径和停放空间。

四、住区环境

【互动景观】

景观设计不应只是为了愉悦大众眼睛、注重视觉效果,要加强住宅小区体验式景观设计,在视觉、嗅觉、味觉、听觉、触觉等方面全方位调动感官,使人融入环境。

景观设计应结合场地功能及绿植配置,可采用以下多种互动景观形式:

1互助花园用地面积100㎡~600㎡;

2康养花园用地面积100㎡~300㎡;

3自然教室用地面积80㎡~120㎡;

4室外健身器械宜结合绿地、公园设置;

5各类公共空间中宜布置座椅、景亭、廊架、建筑小品等。提高居民对住宅小区环境营造和维护的参与性,有效增进居民之间的人际互动,加快公众参与在我国社区建设中的进程。

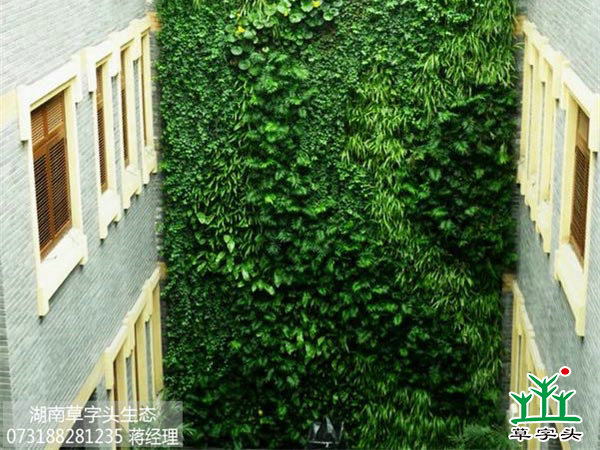

【绿植配置】

业主对多重园林景观的诉求较高。大面积的草坪不但维护费用昂贵,其生态效益也远远小于灌木、乔木。因此,合理搭配乔木、灌木和草坪,尤其是以乔木为主,能够有效地提高绿地的空间利用率、增加绿量,使有限的绿地发挥更大的生态效益和景观效益。良好的景观绿化不仅强调观赏性,人的参与性,还宜关注其功能性。合理的植物搭配,不仅可以净化空气、调节温度、隔声降噪、驱虫杀菌,还可以调节情绪。有些学者将景观植物疗愈运用于阿兹海默症患者、抑郁症患者的观察与治疗中。住宅小区景观设计应以人为本,进行景观疗愈设计,考虑不同人群的生理与心理需求,帮助居民恢复健康。

植物配置应多层级搭配,注重季相和色叶变化,常绿乔灌木数量占总量不应 小于30%,乔木设置数量平均不应小于3株/100㎡绿地。植物宜选择乡土植物。

【植物挡光】

为了降低植物对建(构)筑物采光的影响,各类植物与建(构)筑物的最小距离作了明确规定。参考行业标准《居住绿地设计标准》CJJ/T294-2019第7.1.5条相关标准制定,并在此标准上进行适当的提高。

【标识系统】

标识系统设置不明显会对生活造成极大不便,尤其对于儿童、老人、外来访客和夜晚回家的居民。标识系统应结合人体工程学,根据人的最佳视力范围设置相应的高度和角度。标识系统应与住宅小区建筑整体风格相协调,消防标识应符合消防安全管理要求。住宅小区室外标识应夜间清晰可见,熄灯时段自动关闭装饰性照明。住宅小区内应设置连贯的标识系统。住宅单元出入口处应设置标识牌,标识 楼号和单元号,夜间应清晰可见。

END

【喜欢就关注】

【卫生视距】

参考国家标准《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018第4.0.8条条文说明,要求视觉卫生需求一般不宜小于18m。为解决楼栋侧向相对窗户之间距离太近而造成视线干扰、私密性降低的问题。

【建筑高度】

高层住宅用较少的土地成本,尽可能多地解决了住房问题,但是大面积、高强度开发居住用地,形成压抑、不友好的居住空间环境,对城市风貌影响较大;同时,高层住宅会导致区域人口密度过高、设施配套不足、交通拥堵、韧性不足、能耗增高等问题,也会带来消防、维护、停车等一系列社会问题。

目前我国城镇人均住房面积已突破40㎡,基本解决了量的问题。从居住空间环境以及长远来看,人对空间感受最适宜的住宅层数不超5层,因此,除少数经济发达城市的核心地区外,不鼓励大量建设高层住宅。例如北京城市副中心建设就明文规定,住宅基准建筑高度控制在36m以内。结合山东省实际情况,住宅建筑高度不宜高于54m。

【高宽比】

建筑物的面宽过大容易导致阻断城市空间,影响城市景观,对住宅小区的交通、风环境也有不利影响,因此应加以限制。建筑高度越高、体量越大,其最大连续展开面宽就应该越小。

二、交通组织

【交通组织】

住宅小区内应创造步行友好的交通环境,人车分流可减少各类流线相互干扰保障住宅小区出行安全。当不得不设置地面车位时,宜沿场地外围设置,避免机动车道路与老人及儿童活动场所、人行道路交叉,保障老人、儿童户外活动及居民出行安全。回家动线与居民每天的生活息息相关,一直以来都是住宅品质提升的发力点。通过打造多层级的公共空间体系,提升住宅小区归家动线的仪式感与安全感。地上归家动线包括住宅小区人行出入口、社区大堂、中心花园、组团庭院、住宅地上大堂等路线。地下归家动线包括住宅小区车行入口、地下车库坡道、行车道、停车位,住宅地下大堂等路线,设计时应覆盖归家动线涉及的每一个环节。住宅小区内部应至少设置一条从住宅小区主入口通达所有楼栋单元的无障碍路线,场地内各主要游憩场所、建筑出入口、公共服务设施及城市道路之间要形成连贯的无障碍通行路线,各单元入口宜为平坡入户。

【出入口】

住宅小区主入口处人流、车流量较大,多种动线在此区域交叉金年会诚信至上。设置缓冲空间,不仅有利于组织各类动线分流,减少相互干扰,而且保证了与城市道路衔接的安全性。在突发事件期间,可作为防疫缓冲空间或应急避难空间使用。住宅小区主要出入口应预留进深不小于10m的缓冲空间,合理布置落客区、快递车位、搬家车位、智能快递存放区等功能空间。

【机动车位】

各地市可结合当地实际情况及相关规定,合理确定车位配建标准,应按较高标准的相关规定配置,避免未来汽车保有量增长带来的停车问题。机动车车位配建标准不应低于1.2辆/户。

【非机动停车】

电动自行车以其经济便捷的特点在我国迅速普及,在便利人民群众日常生活的同时,也存在停放和消防安全问题。按照电动自行车火灾特性,电动自行车充电场所鼓励独立建造,当设置在建筑内部时,新建建筑宜设置在地下一层,并且采取消防措施保障充电场所安全,住宅小区架空层一般作为居民生活的其他活动场所,不鼓励电动自行车设置在架空层内。目前,地下非机动车库停放电动自行车时,因车身重、坡道狭窄而导致的转弯和爬坡困难等问题普遍存在,故应适当减缓坡道的坡度,加宽坡道宽度,加强坡道防滑、排水等要求。参考行业标准《车库建筑设计规范》JGJ100-2015第6.2.6条相关标准,并在此标准上进行适当的提高。电动自行车充电停放场所宜在地上独立设置。当设置在建筑内时,可设置在地下室、半地下室内,不宜设置在架空层内。电动自行车充电停放场所宜合理分布、相对集中设置,其服务半径不宜大于200m;42电动自行车充电停放场所宜在室外独立设置。电动自行车库设在地面层以外的其他楼层时,宜设置坡道式出入口。坡道式出入口的斜坡坡度不宜大于15%,坡道净宽度不应小于1.8m。坡道应采取防滑措施,并设置排水设施。

参照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016有关规定。电动自行车停车场所边界与建筑物外墙及建筑门、窗、洞口、安全出口等开口部位的水平间距不应小于6m;当停车场边界与相邻建筑物的外墙为A级保温材料且无门、窗、洞口的实体防火墙,或比停车棚顶高15m范围以下的外墙均为无门、窗、洞口的实体防火墙时,防火间距可不限。

三、配套设施

【交往空间】

规划设计时应设置多样化的公共空间,促进住宅小区居民交往,有利于消除人与人之间的冷漠感,提高住宅小区的归属感、氛围感和幸福感。各类公共开放空间应强调集约共享理念,实现一处固定场地在不同时段多种用途的可能,提高场地与设施复合集约利用率。公共驻留空间宜设置宠物栓、休闲座椅、婴儿车停放位、轮椅车位、WIFI覆盖、便民插座、临时收纳储物墙等便民设施,利于人员停留交往。

住宅小区宜设置风雨连廊、架空层、下沉庭院、屋顶花园等多种形式的公共空间,各类公共空间中宜配置便于人员驻留交往的设施。

【增设配套】

随着人口结构和生活方式的改变,配套需求也会相应改变,单纯满足规划条件及相关标准配置的公共服务设施,缺乏灵活性和适应性。开发建设中应根据项目特点,补充完善居民需求的配套服务设施,并预留弹性变化和错时复合利用的可能性,并保证运营的可持续。

住宅小区增配设施,可包括但不限于以下10类,为保证功能基本需求,规定了设施建设面积标准:

1、艺术设施(如小剧场、艺术展演室等);

2、文化设施(如国学馆等);

3、教育设施(如儿童日托中心等);

4、全民学习设施(如街坊学堂等);

5、医疗卫生设施(如健康自检区、母婴哺乳室等);

6、互助设施(如共享厨房、爱心回音壁等);

7、便民设施(如工具漂流站、二手市集、避风港等);

8、心理健康设施(如冥想空间、心灵港湾等);

9、创新创业设施(如服务创业场、文创工坊等);

10、便民设施(如快递末端综合服务区等)。

设施配置内容及标准见表:

【活动场地】

为了给老人及儿童提供更多的便利,场地附近宜配置公共卫生间、洗手池、充电、直饮水等配套设施,满足不间断看护的需求。

室外儿童娱乐、老年人活动、居民健身等场地应与绿化景观结合设置,并应符合下列规定:1与住宅的间距不应小于8m;2场地附近宜设公共卫生间;3宜设置健身步道,沿步道每100m宜配置休息座椅。

【智能快件箱】

随着电商及快递发展,智能快件箱成为住宅小区居民生活必备设施。智能快件箱应结合步行流线设置,便于居民取用。对于规模较小的住宅小区,宜结合主入口设置,并与临时接待等空间相结合,满足外卖送餐、智能末端配送、访客拜访等需求。高品质住宅宜将各功能进行组合设计,提供智能快件箱、拆包台、可回收垃圾桶、宠物挂钩、座椅、平板推车等便民设施,同时应考虑快递外卖车辆的转弯半径和停放空间。

四、住区环境

【互动景观】

景观设计不应只是为了愉悦大众眼睛、注重视觉效果,要加强住宅小区体验式景观设计,在视觉、嗅觉、味觉、听觉、触觉等方面全方位调动感官,使人融入环境。

景观设计应结合场地功能及绿植配置,可采用以下多种互动景观形式:

1互助花园用地面积100㎡~600㎡;

2康养花园用地面积100㎡~300㎡;

3自然教室用地面积80㎡~120㎡;

4室外健身器械宜结合绿地、公园设置;

5各类公共空间中宜布置座椅、景亭、廊架、建筑小品等。提高居民对住宅小区环境营造和维护的参与性,有效增进居民之间的人际互动,加快公众参与在我国社区建设中的进程。

【绿植配置】

业主对多重园林景观的诉求较高。大面积的草坪不但维护费用昂贵,其生态效益也远远小于灌木、乔木。因此,合理搭配乔木、灌木和草坪,尤其是以乔木为主,能够有效地提高绿地的空间利用率、增加绿量,使有限的绿地发挥更大的生态效益和景观效益。良好的景观绿化不仅强调观赏性,人的参与性,还宜关注其功能性。合理的植物搭配,不仅可以净化空气、调节温度、隔声降噪、驱虫杀菌,还可以调节情绪。有些学者将景观植物疗愈运用于阿兹海默症患者、抑郁症患者的观察与治疗中。住宅小区景观设计应以人为本,进行景观疗愈设计,考虑不同人群的生理与心理需求,帮助居民恢复健康。

植物配置应多层级搭配,注重季相和色叶变化,常绿乔灌木数量占总量不应 小于30%,乔木设置数量平均不应小于3株/100㎡绿地。植物宜选择乡土植物。

【植物挡光】

为了降低植物对建(构)筑物采光的影响,各类植物与建(构)筑物的最小距离作了明确规定。参考行业标准《居住绿地设计标准》CJJ/T294-2019第7.1.5条相关标准制定,并在此标准上进行适当的提高。

【标识系统】

标识系统设置不明显会对生活造成极大不便,尤其对于儿童、老人、外来访客和夜晚回家的居民。标识系统应结合人体工程学,根据人的最佳视力范围设置相应的高度和角度。标识系统应与住宅小区建筑整体风格相协调,消防标识应符合消防安全管理要求。住宅小区室外标识应夜间清晰可见,熄灯时段自动关闭装饰性照明。住宅小区内应设置连贯的标识系统。住宅单元出入口处应设置标识牌,标识 楼号和单元号,夜间应清晰可见。

END

【喜欢就关注】

【卫生视距】

参考国家标准《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018第4.0.8条条文说明,要求视觉卫生需求一般不宜小于18m。为解决楼栋侧向相对窗户之间距离太近而造成视线干扰、私密性降低的问题。

【建筑高度】

高层住宅用较少的土地成本,尽可能多地解决了住房问题,但是大面积、高强度开发居住用地,形成压抑、不友好的居住空间环境,对城市风貌影响较大;同时,高层住宅会导致区域人口密度过高、设施配套不足、交通拥堵、韧性不足、能耗增高等问题,也会带来消防、维护、停车等一系列社会问题。

目前我国城镇人均住房面积已突破40㎡,基本解决了量的问题。从居住空间环境以及长远来看,人对空间感受最适宜的住宅层数不超5层,因此,除少数经济发达城市的核心地区外,不鼓励大量建设高层住宅。例如北京城市副中心建设就明文规定,住宅基准建筑高度控制在36m以内。结合山东省实际情况,住宅建筑高度不宜高于54m。

【高宽比】

建筑物的面宽过大容易导致阻断城市空间,影响城市景观,对住宅小区的交通、风环境也有不利影响,因此应加以限制。建筑高度越高、体量越大,其最大连续展开面宽就应该越小。

二、交通组织

【交通组织】

住宅小区内应创造步行友好的交通环境,人车分流可减少各类流线相互干扰保障住宅小区出行安全。当不得不设置地面车位时,宜沿场地外围设置,避免机动车道路与老人及儿童活动场所、人行道路交叉,保障老人、儿童户外活动及居民出行安全。回家动线与居民每天的生活息息相关,一直以来都是住宅品质提升的发力点。通过打造多层级的公共空间体系,提升住宅小区归家动线的仪式感与安全感。地上归家动线包括住宅小区人行出入口、社区大堂、中心花园、组团庭院、住宅地上大堂等路线。地下归家动线包括住宅小区车行入口、地下车库坡道、行车道、停车位,住宅地下大堂等路线,设计时应覆盖归家动线涉及的每一个环节。住宅小区内部应至少设置一条从住宅小区主入口通达所有楼栋单元的无障碍路线,场地内各主要游憩场所、建筑出入口、公共服务设施及城市道路之间要形成连贯的无障碍通行路线,各单元入口宜为平坡入户。

【出入口】

住宅小区主入口处人流、车流量较大,多种动线在此区域交叉金年会诚信至上。设置缓冲空间,不仅有利于组织各类动线分流,减少相互干扰,而且保证了与城市道路衔接的安全性。在突发事件期间,可作为防疫缓冲空间或应急避难空间使用。住宅小区主要出入口应预留进深不小于10m的缓冲空间,合理布置落客区、快递车位、搬家车位、智能快递存放区等功能空间。

【机动车位】

各地市可结合当地实际情况及相关规定,合理确定车位配建标准,应按较高标准的相关规定配置,避免未来汽车保有量增长带来的停车问题。机动车车位配建标准不应低于1.2辆/户。

【非机动停车】

电动自行车以其经济便捷的特点在我国迅速普及,在便利人民群众日常生活的同时,也存在停放和消防安全问题。按照电动自行车火灾特性,电动自行车充电场所鼓励独立建造,当设置在建筑内部时,新建建筑宜设置在地下一层,并且采取消防措施保障充电场所安全,住宅小区架空层一般作为居民生活的其他活动场所,不鼓励电动自行车设置在架空层内。目前,地下非机动车库停放电动自行车时,因车身重、坡道狭窄而导致的转弯和爬坡困难等问题普遍存在,故应适当减缓坡道的坡度,加宽坡道宽度,加强坡道防滑、排水等要求。参考行业标准《车库建筑设计规范》JGJ100-2015第6.2.6条相关标准,并在此标准上进行适当的提高。电动自行车充电停放场所宜在地上独立设置。当设置在建筑内时,可设置在地下室、半地下室内,不宜设置在架空层内。电动自行车充电停放场所宜合理分布、相对集中设置,其服务半径不宜大于200m;42电动自行车充电停放场所宜在室外独立设置。电动自行车库设在地面层以外的其他楼层时,宜设置坡道式出入口。坡道式出入口的斜坡坡度不宜大于15%,坡道净宽度不应小于1.8m。坡道应采取防滑措施,并设置排水设施。

参照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016有关规定。电动自行车停车场所边界与建筑物外墙及建筑门、窗、洞口、安全出口等开口部位的水平间距不应小于6m;当停车场边界与相邻建筑物的外墙为A级保温材料且无门、窗、洞口的实体防火墙,或比停车棚顶高15m范围以下的外墙均为无门、窗、洞口的实体防火墙时,防火间距可不限。

三、配套设施

【交往空间】

规划设计时应设置多样化的公共空间,促进住宅小区居民交往,有利于消除人与人之间的冷漠感,提高住宅小区的归属感、氛围感和幸福感。各类公共开放空间应强调集约共享理念,实现一处固定场地在不同时段多种用途的可能,提高场地与设施复合集约利用率。公共驻留空间宜设置宠物栓、休闲座椅、婴儿车停放位、轮椅车位、WIFI覆盖、便民插座、临时收纳储物墙等便民设施,利于人员停留交往。

住宅小区宜设置风雨连廊、架空层、下沉庭院、屋顶花园等多种形式的公共空间,各类公共空间中宜配置便于人员驻留交往的设施。

【增设配套】

随着人口结构和生活方式的改变,配套需求也会相应改变,单纯满足规划条件及相关标准配置的公共服务设施,缺乏灵活性和适应性。开发建设中应根据项目特点,补充完善居民需求的配套服务设施,并预留弹性变化和错时复合利用的可能性,并保证运营的可持续。

住宅小区增配设施,可包括但不限于以下10类,为保证功能基本需求,规定了设施建设面积标准:

1、艺术设施(如小剧场、艺术展演室等);

2、文化设施(如国学馆等);

3、教育设施(如儿童日托中心等);

4、全民学习设施(如街坊学堂等);

5、医疗卫生设施(如健康自检区、母婴哺乳室等);

6、互助设施(如共享厨房、爱心回音壁等);

7、便民设施(如工具漂流站、二手市集、避风港等);

8、心理健康设施(如冥想空间、心灵港湾等);

9、创新创业设施(如服务创业场、文创工坊等);

10、便民设施(如快递末端综合服务区等)。

设施配置内容及标准见表:

【活动场地】

为了给老人及儿童提供更多的便利,场地附近宜配置公共卫生间、洗手池、充电、直饮水等配套设施,满足不间断看护的需求。

室外儿童娱乐、老年人活动、居民健身等场地应与绿化景观结合设置,并应符合下列规定:1与住宅的间距不应小于8m;2场地附近宜设公共卫生间;3宜设置健身步道,沿步道每100m宜配置休息座椅。

【智能快件箱】

随着电商及快递发展,智能快件箱成为住宅小区居民生活必备设施。智能快件箱应结合步行流线设置,便于居民取用。对于规模较小的住宅小区,宜结合主入口设置,并与临时接待等空间相结合,满足外卖送餐、智能末端配送、访客拜访等需求。高品质住宅宜将各功能进行组合设计,提供智能快件箱、拆包台、可回收垃圾桶、宠物挂钩、座椅、平板推车等便民设施,同时应考虑快递外卖车辆的转弯半径和停放空间。

四、住区环境

【互动景观】

景观设计不应只是为了愉悦大众眼睛、注重视觉效果,要加强住宅小区体验式景观设计,在视觉、嗅觉、味觉、听觉、触觉等方面全方位调动感官,使人融入环境。

景观设计应结合场地功能及绿植配置,可采用以下多种互动景观形式:

1互助花园用地面积100㎡~600㎡;

2康养花园用地面积100㎡~300㎡;

3自然教室用地面积80㎡~120㎡;

4室外健身器械宜结合绿地、公园设置;

5各类公共空间中宜布置座椅、景亭、廊架、建筑小品等。提高居民对住宅小区环境营造和维护的参与性,有效增进居民之间的人际互动,加快公众参与在我国社区建设中的进程。

【绿植配置】

业主对多重园林景观的诉求较高。大面积的草坪不但维护费用昂贵,其生态效益也远远小于灌木、乔木。因此,合理搭配乔木、灌木和草坪,尤其是以乔木为主,能够有效地提高绿地的空间利用率、增加绿量,使有限的绿地发挥更大的生态效益和景观效益。良好的景观绿化不仅强调观赏性,人的参与性,还宜关注其功能性。合理的植物搭配,不仅可以净化空气、调节温度、隔声降噪、驱虫杀菌,还可以调节情绪。有些学者将景观植物疗愈运用于阿兹海默症患者、抑郁症患者的观察与治疗中。住宅小区景观设计应以人为本,进行景观疗愈设计,考虑不同人群的生理与心理需求,帮助居民恢复健康。

植物配置应多层级搭配,注重季相和色叶变化,常绿乔灌木数量占总量不应 小于30%,乔木设置数量平均不应小于3株/100㎡绿地。植物宜选择乡土植物。

【植物挡光】

为了降低植物对建(构)筑物采光的影响,各类植物与建(构)筑物的最小距离作了明确规定。参考行业标准《居住绿地设计标准》CJJ/T294-2019第7.1.5条相关标准制定,并在此标准上进行适当的提高。

【标识系统】

标识系统设置不明显会对生活造成极大不便,尤其对于儿童、老人、外来访客和夜晚回家的居民。标识系统应结合人体工程学,根据人的最佳视力范围设置相应的高度和角度。标识系统应与住宅小区建筑整体风格相协调,消防标识应符合消防安全管理要求。住宅小区室外标识应夜间清晰可见,熄灯时段自动关闭装饰性照明。住宅小区内应设置连贯的标识系统。住宅单元出入口处应设置标识牌,标识 楼号和单元号,夜间应清晰可见。

END

【喜欢就关注】

【卫生视距】

参考国家标准《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018第4.0.8条条文说明,要求视觉卫生需求一般不宜小于18m。为解决楼栋侧向相对窗户之间距离太近而造成视线干扰、私密性降低的问题。

【建筑高度】

高层住宅用较少的土地成本,尽可能多地解决了住房问题,但是大面积、高强度开发居住用地,形成压抑、不友好的居住空间环境,对城市风貌影响较大;同时,高层住宅会导致区域人口密度过高、设施配套不足、交通拥堵、韧性不足、能耗增高等问题,也会带来消防、维护、停车等一系列社会问题。

目前我国城镇人均住房面积已突破40㎡,基本解决了量的问题。从居住空间环境以及长远来看,人对空间感受最适宜的住宅层数不超5层,因此,除少数经济发达城市的核心地区外,不鼓励大量建设高层住宅。例如北京城市副中心建设就明文规定,住宅基准建筑高度控制在36m以内。结合山东省实际情况,住宅建筑高度不宜高于54m。

【高宽比】

建筑物的面宽过大容易导致阻断城市空间,影响城市景观,对住宅小区的交通、风环境也有不利影响,因此应加以限制。建筑高度越高、体量越大,其最大连续展开面宽就应该越小。

二、交通组织

【交通组织】

住宅小区内应创造步行友好的交通环境,人车分流可减少各类流线相互干扰保障住宅小区出行安全。当不得不设置地面车位时,宜沿场地外围设置,避免机动车道路与老人及儿童活动场所、人行道路交叉,保障老人、儿童户外活动及居民出行安全。回家动线与居民每天的生活息息相关,一直以来都是住宅品质提升的发力点。通过打造多层级的公共空间体系,提升住宅小区归家动线的仪式感与安全感。地上归家动线包括住宅小区人行出入口、社区大堂、中心花园、组团庭院、住宅地上大堂等路线。地下归家动线包括住宅小区车行入口、地下车库坡道、行车道、停车位,住宅地下大堂等路线,设计时应覆盖归家动线涉及的每一个环节。住宅小区内部应至少设置一条从住宅小区主入口通达所有楼栋单元的无障碍路线,场地内各主要游憩场所、建筑出入口、公共服务设施及城市道路之间要形成连贯的无障碍通行路线,各单元入口宜为平坡入户。

【出入口】

住宅小区主入口处人流、车流量较大,多种动线在此区域交叉金年会诚信至上。设置缓冲空间,不仅有利于组织各类动线分流,减少相互干扰,而且保证了与城市道路衔接的安全性。在突发事件期间,可作为防疫缓冲空间或应急避难空间使用。住宅小区主要出入口应预留进深不小于10m的缓冲空间,合理布置落客区、快递车位、搬家车位、智能快递存放区等功能空间。

【机动车位】

各地市可结合当地实际情况及相关规定,合理确定车位配建标准,应按较高标准的相关规定配置,避免未来汽车保有量增长带来的停车问题。机动车车位配建标准不应低于1.2辆/户。

【非机动停车】

电动自行车以其经济便捷的特点在我国迅速普及,在便利人民群众日常生活的同时,也存在停放和消防安全问题。按照电动自行车火灾特性,电动自行车充电场所鼓励独立建造,当设置在建筑内部时,新建建筑宜设置在地下一层,并且采取消防措施保障充电场所安全,住宅小区架空层一般作为居民生活的其他活动场所,不鼓励电动自行车设置在架空层内。目前,地下非机动车库停放电动自行车时,因车身重、坡道狭窄而导致的转弯和爬坡困难等问题普遍存在,故应适当减缓坡道的坡度,加宽坡道宽度,加强坡道防滑、排水等要求。参考行业标准《车库建筑设计规范》JGJ100-2015第6.2.6条相关标准,并在此标准上进行适当的提高。电动自行车充电停放场所宜在地上独立设置。当设置在建筑内时,可设置在地下室、半地下室内,不宜设置在架空层内。电动自行车充电停放场所宜合理分布、相对集中设置,其服务半径不宜大于200m;42电动自行车充电停放场所宜在室外独立设置。电动自行车库设在地面层以外的其他楼层时,宜设置坡道式出入口。坡道式出入口的斜坡坡度不宜大于15%,坡道净宽度不应小于1.8m。坡道应采取防滑措施,并设置排水设施。

参照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016有关规定。电动自行车停车场所边界与建筑物外墙及建筑门、窗、洞口、安全出口等开口部位的水平间距不应小于6m;当停车场边界与相邻建筑物的外墙为A级保温材料且无门、窗、洞口的实体防火墙,或比停车棚顶高15m范围以下的外墙均为无门、窗、洞口的实体防火墙时,防火间距可不限。

三、配套设施

【交往空间】

规划设计时应设置多样化的公共空间,促进住宅小区居民交往,有利于消除人与人之间的冷漠感,提高住宅小区的归属感、氛围感和幸福感。各类公共开放空间应强调集约共享理念,实现一处固定场地在不同时段多种用途的可能,提高场地与设施复合集约利用率。公共驻留空间宜设置宠物栓、休闲座椅、婴儿车停放位、轮椅车位、WIFI覆盖、便民插座、临时收纳储物墙等便民设施,利于人员停留交往。

住宅小区宜设置风雨连廊、架空层、下沉庭院、屋顶花园等多种形式的公共空间,各类公共空间中宜配置便于人员驻留交往的设施。

【增设配套】

随着人口结构和生活方式的改变,配套需求也会相应改变,单纯满足规划条件及相关标准配置的公共服务设施,缺乏灵活性和适应性。开发建设中应根据项目特点,补充完善居民需求的配套服务设施,并预留弹性变化和错时复合利用的可能性,并保证运营的可持续。

住宅小区增配设施,可包括但不限于以下10类,为保证功能基本需求,规定了设施建设面积标准:

1、艺术设施(如小剧场、艺术展演室等);

2、文化设施(如国学馆等);

3、教育设施(如儿童日托中心等);

4、全民学习设施(如街坊学堂等);

5、医疗卫生设施(如健康自检区、母婴哺乳室等);

6、互助设施(如共享厨房、爱心回音壁等);

7、便民设施(如工具漂流站、二手市集、避风港等);

8、心理健康设施(如冥想空间、心灵港湾等);

9、创新创业设施(如服务创业场、文创工坊等);

10、便民设施(如快递末端综合服务区等)。

设施配置内容及标准见表:

【活动场地】

为了给老人及儿童提供更多的便利,场地附近宜配置公共卫生间、洗手池、充电、直饮水等配套设施,满足不间断看护的需求。

室外儿童娱乐、老年人活动、居民健身等场地应与绿化景观结合设置,并应符合下列规定:1与住宅的间距不应小于8m;2场地附近宜设公共卫生间;3宜设置健身步道,沿步道每100m宜配置休息座椅。

【智能快件箱】

随着电商及快递发展,智能快件箱成为住宅小区居民生活必备设施。智能快件箱应结合步行流线设置,便于居民取用。对于规模较小的住宅小区,宜结合主入口设置,并与临时接待等空间相结合,满足外卖送餐、智能末端配送、访客拜访等需求。高品质住宅宜将各功能进行组合设计,提供智能快件箱、拆包台、可回收垃圾桶、宠物挂钩、座椅、平板推车等便民设施,同时应考虑快递外卖车辆的转弯半径和停放空间。

四、住区环境

【互动景观】

景观设计不应只是为了愉悦大众眼睛、注重视觉效果,要加强住宅小区体验式景观设计,在视觉、嗅觉、味觉、听觉、触觉等方面全方位调动感官,使人融入环境。

景观设计应结合场地功能及绿植配置,可采用以下多种互动景观形式:

1互助花园用地面积100㎡~600㎡;

2康养花园用地面积100㎡~300㎡;

3自然教室用地面积80㎡~120㎡;

4室外健身器械宜结合绿地、公园设置;

5各类公共空间中宜布置座椅、景亭、廊架、建筑小品等。提高居民对住宅小区环境营造和维护的参与性,有效增进居民之间的人际互动,加快公众参与在我国社区建设中的进程。

【绿植配置】

业主对多重园林景观的诉求较高。大面积的草坪不但维护费用昂贵,其生态效益也远远小于灌木、乔木。因此,合理搭配乔木、灌木和草坪,尤其是以乔木为主,能够有效地提高绿地的空间利用率、增加绿量,使有限的绿地发挥更大的生态效益和景观效益。良好的景观绿化不仅强调观赏性,人的参与性,还宜关注其功能性。合理的植物搭配,不仅可以净化空气、调节温度、隔声降噪、驱虫杀菌,还可以调节情绪。有些学者将景观植物疗愈运用于阿兹海默症患者、抑郁症患者的观察与治疗中。住宅小区景观设计应以人为本,进行景观疗愈设计,考虑不同人群的生理与心理需求,帮助居民恢复健康。

植物配置应多层级搭配,注重季相和色叶变化,常绿乔灌木数量占总量不应 小于30%,乔木设置数量平均不应小于3株/100㎡绿地。植物宜选择乡土植物。

【植物挡光】

为了降低植物对建(构)筑物采光的影响,各类植物与建(构)筑物的最小距离作了明确规定。参考行业标准《居住绿地设计标准》CJJ/T294-2019第7.1.5条相关标准制定,并在此标准上进行适当的提高。

【标识系统】

标识系统设置不明显会对生活造成极大不便,尤其对于儿童、老人、外来访客和夜晚回家的居民。标识系统应结合人体工程学,根据人的最佳视力范围设置相应的高度和角度。标识系统应与住宅小区建筑整体风格相协调,消防标识应符合消防安全管理要求。住宅小区室外标识应夜间清晰可见,熄灯时段自动关闭装饰性照明。住宅小区内应设置连贯的标识系统。住宅单元出入口处应设置标识牌,标识 楼号和单元号,夜间应清晰可见。

END

【喜欢就关注】